(c) Jan Shirey

Welche Tierarten sind in einem Ökosystem besonders gefährdet? Eine neue datenbasierte Methode, entwickelt von einem Team am Complexity Science Hub (CSH), zeigt: Die größten Risiken liegen oft dort, wo man sie nicht erwartet. Mit ihrer innovativen Analyse entdeckten die Forschenden beispielsweise, dass Eidechsen und Kaninchen in den Zypressensümpfen Südfloridas zu den am meisten bedrohten Arten zählen – obwohl sie in klassischen Modellen kaum als Schlüsselarten erscheinen.

Veröffentlicht wurde die Studie in der Fachzeitschrift Chaos, Solitons & Fractals. Sie stellt ein neuartiges Modell vor, das Arten nach ihrer ökologischen Rolle und ihrer Anfälligkeit für Störungen im Ökosystem bewertet. Ziel ist es, den Artenschutz gezielter und effizienter zu gestalten – insbesondere in Zeiten von Klimakrise, Habitatverlust und Biodiversitätsrückgang.

Schlüsselarten erkennen – Aussterberisiko besser einschätzen

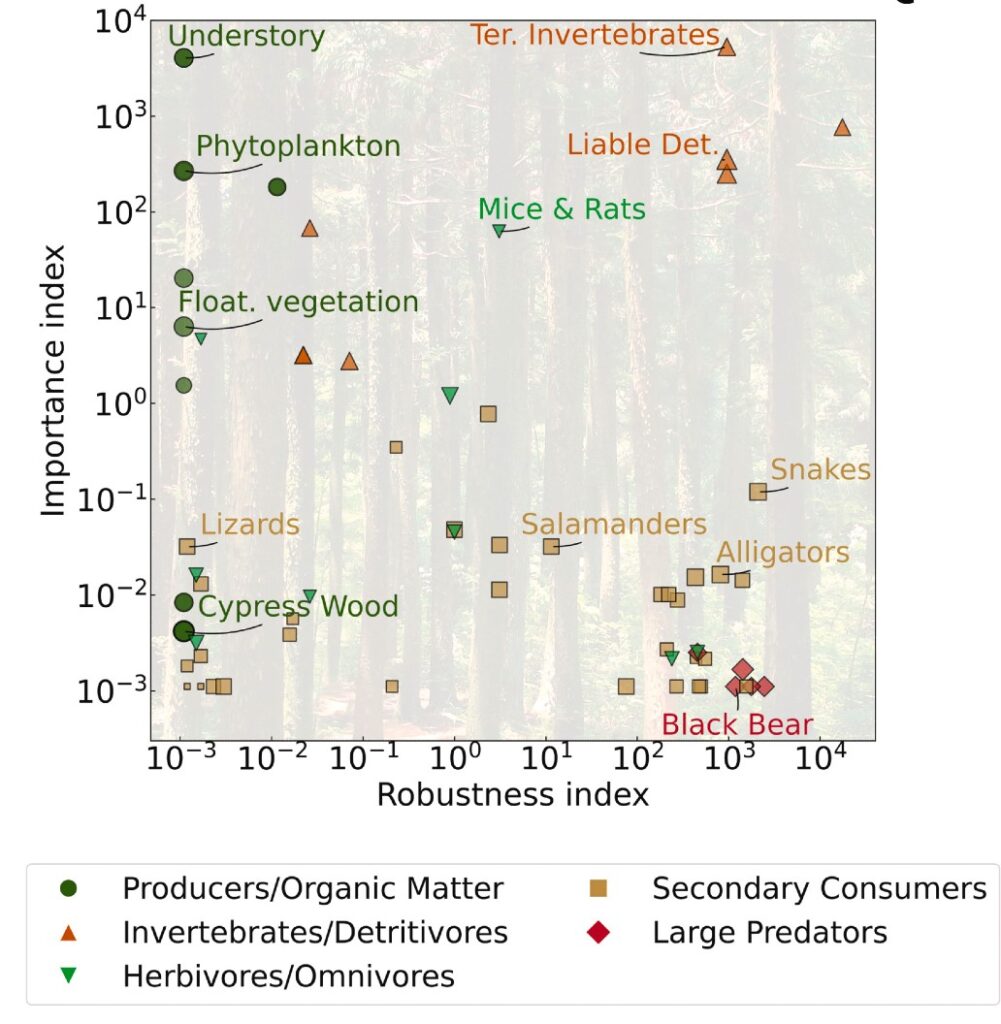

„Unser Modell analysiert, welche Arten im Nahrungsnetz eine zentrale Rolle spielen – sowohl als Beute als auch als Räuber“, erklärt Studienautor Giordano De Marzo. Die bisher gängigen Messmethoden reduzieren diese komplexen Beziehungen meist auf einen einzigen Wert. Der neue Ansatz hingegen kartiert zwei Werte pro Art: Wichtigkeit (wie stark andere Arten von ihr abhängen) und Robustheit (wie gut sie selbst in der Nahrungskette zurechtkommt).

Die Forschenden analysierten reale Daten aus sechs US-amerikanischen Ökosystemen, darunter die Florida Bay und die Coachella-Wüste. Dabei zeigte sich: Arten wie Phytoplankton sind extrem wichtig für das Überleben anderer, während Tiere wie Alligatoren aufgrund ihrer vielseitigen Ernährung als besonders robust gelten. Gleichzeitig wurden Arten mit geringer Widerstandsfähigkeit identifiziert – darunter vermeintlich „unauffällige“ Tiere wie Kaninchen und Eidechsen.

Produzenten und organisches Material (dunkelgrüne Kreise) befinden sich oben links. Sie liefern vielen anderen Nahrung (Kohlenstoff), fressen selbst aber kaum etwas. Sie sind also sehr wichtig, aber keine Räuber.

Große Raubtiere wie Alligatoren und Bären befinden sich unten rechts. Sie fressen viele andere Arten, werden aber selbst kaum gefressen.

Landlebende Wirbellose/Zersetzer sind oben rechts zu finden. Sie fressen viele verschiedene Dinge und dienen zugleich vielen anderen als Nahrung – sie sind also stark in das Nahrungsnetz eingebunden.

Unten links befinden sich hauptsächlich Pflanzenfresser und kleinere Räuber wie Eidechsen. Diese Arten stehen nicht im Zentrum der Nahrungskette: Sie sind schwer zu fangen, haben aber selbst kaum Jagdfähigkeiten.

Diese zweidimensionale Analyse macht es möglich, unsichtbare Schwachstellen im Ökosystem aufzudecken – und somit den Fokus im Naturschutz neu zu setzen.

Neue Tools für Biodiversitätsmanagement und Naturschutz

„Unsere Methode funktioniert komplett datengetrieben, basierend auf Netzwerkanalysen. Biologische Vorkenntnisse sind für die Anwendung nicht notwendig“, erklärt Erstautor Emanuele Calò von der IMT School for Advanced Studies Lucca, der die Methode als Gastforscher am CSH entwickelte. Das macht sie besonders geeignet für den Einsatz in Regionen mit wenig ökologischer Forschung oder begrenzten Ressourcen für Feldstudien.

Vito D. P. Servedio, CSH-Forscher und Mitautor der Studie, ergänzt: „Was uns besonders fasziniert hat: Die Methode stammt ursprünglich aus der ökonomischen Komplexitätsforschung. Werkzeuge, die sonst zur Analyse globaler Handelsnetzwerke genutzt werden, helfen nun dabei, ökologische Systeme zu verstehen.“ Die zugrunde liegenden Netzwerkstrukturen ähneln sich verblüffend – ob in Ökonomien oder Ökosystemen.

Fazit: Ökologische Resilienz strategisch stärken

In Zeiten globaler Umweltkrisen ist der Schutz der Biodiversität dringlicher denn je. Das neue Modell vom Complexity Science Hub liefert ein kosteneffizientes, skalierbares Werkzeug für Umweltforschung und Naturschutzplanung. Es hilft, knappe Ressourcen dort einzusetzen, wo sie die größte Wirkung entfalten – nämlich bei Arten, deren Verlust das gesamte Ökosystem destabilisieren kann.