Noch vor nicht allzu langer Zeit wurde die Quantenphysik mit einer Mischung aus Amüsement und Staunen betrachtet. Schrödingers Gedankenexperiment mit der Katze in einer Stahlkammer oder die scheinbar fantastische Informationsübertragung per Quanten-Teleportation wirkten auf viele Menschen eher rätselhaft und mystisch denn real und praktisch nutzbar.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten jedoch fand die Quantenphysik – nicht zuletzt dank der engagierten Arbeit österreichischer Wissenschaftler:innen – ihren Weg aus dem Reich des Staunens in die reale Welt. Bester Indikator dafür ist eine aktuelle Analyse von McKinsey, einem der größten globalen Beratungsunternehmen. Ihr bezeichnender Titel: „Das Jahr der Quanten: Vom Konzept zur Realität im Jahr 2025″.

Die Autor:innen sprechen von einer neuen Ära für Quanteninnovation. Nicht mehr allein von Neugier getriebene intellektuelle Tüftler, sondern auch Unternehmen, die große Gewinnzahlen am Horizont sehen, interessieren sich für diese hohe Schule der Physik. Tech-Giganten wie Amazon, Google, IBM oder Microsoft investierten hunderte Millionen in Quantenforschung und freuen sich über erste Durchbrüche. Die Zahl der 2024 erteilten QT-Patente ist – so die McKinsey-Studie – im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent gestiegen. Das Feld führt IBM mit 191 Patenten an, gefolgt von Google mit 168.

Besonders im Bereich der Fehlerkorrektur – einer zentralen Herausforderung bei QC – wurden deutliche Fortschritte erzielt. Microsoft integriert beispielsweise die Fehlerkorrektur direkt in das physische Qubit (den kleinsten Baustein des Quantencomputers), was laut Expert:innen massive Vorteile verspricht. Solche Erfolge sollen sich bald rechnen: McKinsey prognostiziert bis 2035 für Quantentechnologien ein Marktvolumen von bis zu 97 Milliarden US-Dollar – verteilt auf Quantencomputing (28–72 Mrd.), Quantenkommunikation (11–15 Mrd.) und Quantensensorik (7–10 Mrd.).

Europa will an die Spitze

Eine Woche nach McKinsey, am 2. Juli 2025, präsentierte die Europäische Union ihre Quantenstrategie – selbstbewusst betitelt mit „Wie die EU bis 2030 in der Quantentechnik weltweit führend werden will”. Mit ehrgeizigen Maßnahmen wie Forschungs- und Innovationsinitiativen zur Quantentechnik, einer Quantenentwurfsanlage, sechs Pilotfertigungsanlagen für Quantenchips, einer Pilotanlage für das europäische Quanten-Internet und ein Netz von Quantenkompetenzclustern will sich die EU gegenüber den USA und China behaupten. Auch hier ist der schnöde Mammon treibend: Die EU-Kommission erwartet für den Quantensektor bis 2040 ein Marktvolumen von 155 Mrd. Euro und tausende hoch qualifizierte Arbeitsplätze in allen Mitgliedsstaaten.

Der Optimismus, dass Europa dank seines wissenschaftlichen Know-hows auch künftig eine Spitzenrolle in der Quantenwelt spielen kann, ist nicht unbegründet. Ein Beweis dafür kreist seit dem 20. Juni 2025 im Satelliten ION um die Erde – eine 9,5 Kilogramm schwere schuhkartongroße Box, darin verbaut ein von einem Team der Universität Wien entwickelter photonischer Quantencomputer. Die Rechenleistung dieses QC ist noch bescheiden, für die weltweite Quanten-Wissenschaft ist der Rechner im All aber fast so symbolhaft wie das piep-piep-piep des ersten Satelliten im Jahre 1957: „Es ist der derzeit fortgeschrittenste Quantencomputer im All”, behauptet stolz Physiker Philip Walther von der Universität Wien, der mit seinem Team diesen Meilenstein entwickelt hat. Weder die USA noch China haben derzeit ähnliches im All. Laut Walther könnte es Jahre dauern, bis die globalen Wettbewerber nachziehen.

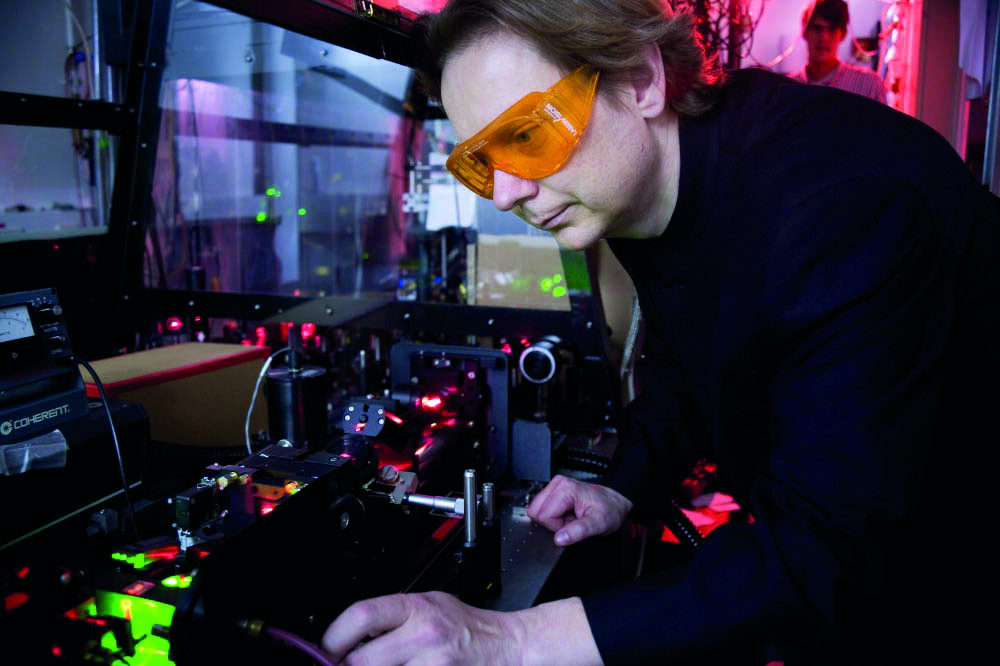

Philip Walther, Universität Wien:

Weltpremiere aus Österreich – Quantencomputer im All

Österreichs Quantencomputer ist weltraumtauglich

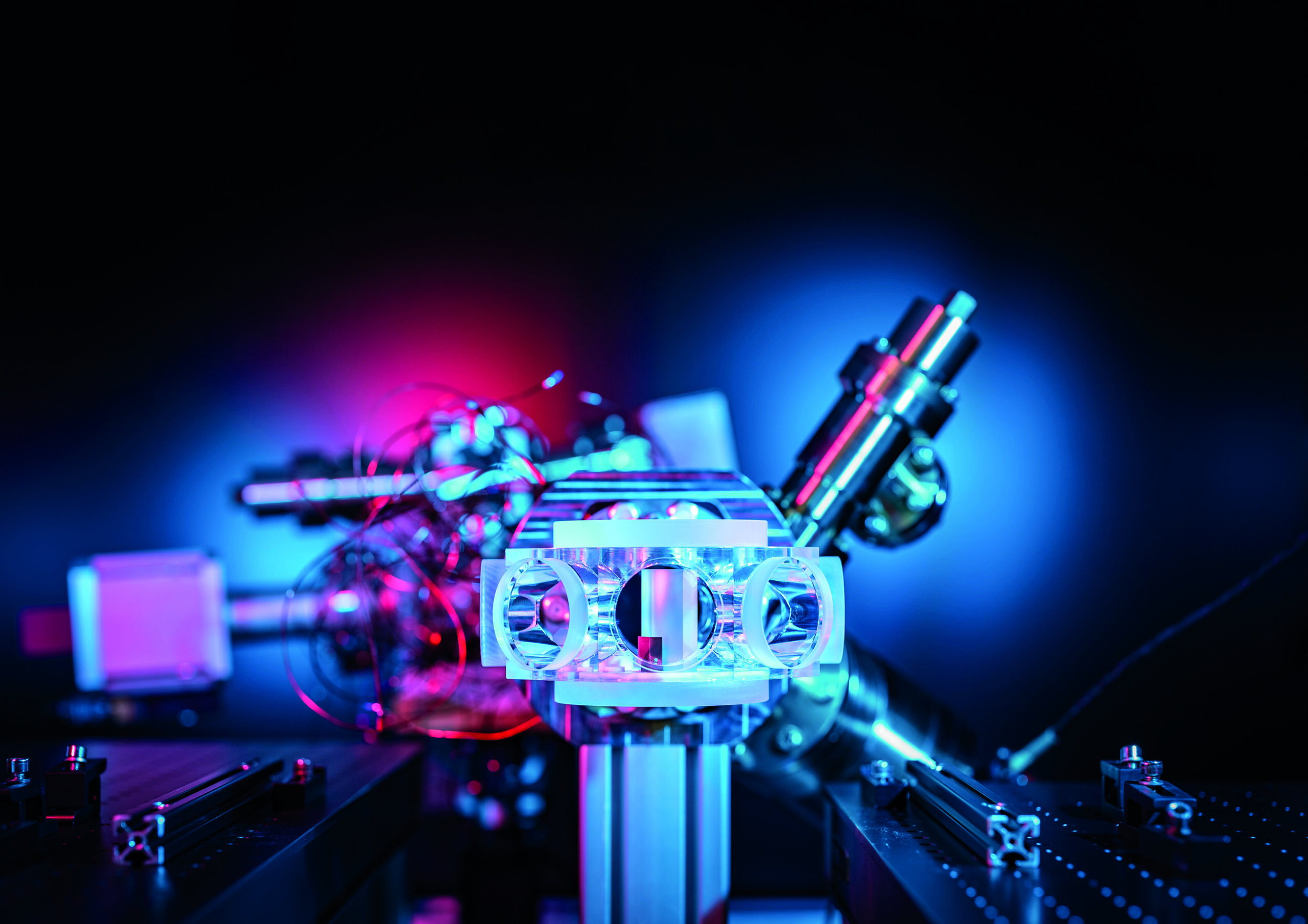

Dabei hat die Technologie eines photonischen Quantencomputers gerade im Weltall große Stärken. Sämtliche Komponenten des mit Licht arbeitenden Rechners der Uni Wien vom Laser bis zu Detektoren sind weltraumtauglich, sie benötigen praktisch keine aufwändigen Vakuumkammern oder Kühlvorrichtungen und brauchen außerdem weniger Strom. Der eigentliche Quantenprozessor besteht aus einem photonischen Prozessor, den man sich als kleine Glasplatte mit integrierten Bauteilen vorstellen kann. Er habe den Vorteil, gegen kosmische Strahlung resistenter als Halbleiterchips zu sein, erklärt Walther.

Mit dem Know-how der österreichischen Forscher in Quantenoptik und Quanteninformation sowie dem enormen Engagement des Wiener Teams wurde der Rechner in Rekordzeit entwickelt: Nur 18 Monate brauchte die Gruppe dazu, die praktisch rund um die Uhr arbeitete. Der Wiener Wissenschaftler sieht enormes Potential für diese Technologie: „Photonische Quantencomputer sind robuster, rechnen schneller und effizienter – das ist nicht nur für die Weltraumforschung interessant, sondern auch für Anwendungen auf der Erde, etwa in Drohnen oder anderen mobilen Systemen.”

Bestens ausgebildete Wissenschaftler:innen

Als überzeugter Europäer möchte Walther diese Technologien in Österreich weiterentwickeln. Zwar hat er drei Jahre an der Harvard University geforscht, aber die Bedingungen für Quantenforschung sind in Wien nicht schlechter als in den USA: „Wir haben viele bestens ausgebildete kluge Wissenschaftler:innen, dieses Potential möchte ich einsetzen.” Als einziges Manko sieht er, dass die für Start-ups notwendigen finanziellen Mittel sich in den USA leichter lukrieren ließen. Hier erhofft sich der Wissenschaftler aber von der neuen Regierung und von der Quantenoffensive der Europäischen Union Verbesserungen.

Auch Gregor Weihs, der an der Universität Innsbruck an der Verschränkung von Photonen forscht, einer Schlüsseltechnologie für das Quanteninternet und hochsichere Kommunikation, setzt Hoffnungen in die Quantenstrategie der EU. „Ich war überrascht, wie konkret und klar sie ist, da sind spannende Ansätze drinnen, wie die öffentlichen Hand aktiv werden kann”, sagt er.

Weihs sieht allerdings eine Schwachstelle: „In Europa gibt es kaum riesige Unternehmen wie Google oder Microsoft, die in großem Stil investieren.” Daraus resultiere die Gefahr, dass große US-Player europäische Technologien einfach aufkaufen, warnt er: „Davor muss sich Europa schützen.” Es gäbe Beispiele erfolgreicher Start-ups aus dem universitären Bereich betont er, wie die Alpine Quantum Technologies (AQT) oder ParityQC in Innsbruck. Erstere haben einen funktionsfähigen Quantencomputer im Angebot, zweitere entwickelt Quantencomputer-Architekturen, die besonders effizient für Optimierungsprobleme geeignet sind. Die Firmen sind im internationalen Maßstab klein, können mit ihrer Technologie aber durchaus mit Wettbewerbern aus den USA mithalten.

Herausforderung für Europas Quantenforschung

Peter Zoller von der Universität Innsbruck sieht ebenfalls die schiere Größe von Unternehmen wie Google oder IBM in den USA und die hoch geförderten Programme in China als Herausforderung für Europas Quantenforschung und vor allem für die wirtschaftliche Nutzung der Ergebnisse. „Vor etwa 15 Jahren wurde weltweit erkannt, dass Quantencomputer funktionieren werden, das hat alles verändert”, resümiert der emeritierte Universitätsprofessor, der bahnbrechende Beiträge zur Quantenoptik und Quanteninformation leistete.

Peter Zoller, Universität Innsbruck:

Österreichische Wissenschaftler:innen

nach wie vor führend

Im Bereich der akademischen Forschung seien österreichische Wissenschaftler:innen nach wie vor führend, ist Zoller überzeugt. In den 1990er-Jahren gab es nur wenige Zentren für Quantenphysik, heute muss sich die junge Generation an Forschenden in einem vielschichtigen Umfeld neu positionieren. „Sie macht das sehr gut”, lobt Zoller. Was in Europa vor allem fehle, sei Kapital für Start-ups, um die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung wirtschaftlich zu verwerten. „Studierende aus meinen Vorlesungen in den USA haben Unternehmen gegründet, die heute Milliarden wert sind”, erzählt er. Das sei in Europa kaum möglich.

Dazu komme, dass in der EU nach wie vor nicht an einem Strang gezogen werde. Jedes Land koche sein eigenes Süppchen: „Das führt beispielsweise dazu, dass aus nationalen Überlegungen Quantencomputer aus dem eigenen Land für Forschungszwecke gekauft werden, die mit den besten Maschinen des globalen Marktes nicht mithalten können.” Vor allem brauche Europa den Willen, so Zoller, ein zentrales Zentrum für Quantenforschung aufzubauen, in dem die besten Köpfe zusammenarbeiten. Wobei so etwas in der Vergangenheit hin und wieder gelungen ist, wie er anmerkt: CERN sei ein Paradebeispiel.

Europäisches Quanten-Forschungszentrum in Wien

Ein idealer Standort für ein europäisches Quanten-Forschungszentrum wäre Österreich, meinen die Expert:innen. Mit Forschern wie Nobelpreisträger Anton Zeilinger, Gregor Weihs, Rupert Ursin, Peter Zoller, Rainer Blatt und vielen weiteren hat das Land maßgeblich zur Entwicklung der Quantenwissenschaft beigetragen. Die Grundlagen dafür entstanden in den 90iger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Anton Zeilinger holte Peter Zoller, damals als Professor am renommierten Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA) in Boulder, und Rainer Blatt aus Göttingen nach Innsbruck. „Es waren Einzelpersonen aus sehr unterschiedlichen Ecken, die bemerkenswerte Beiträge für die Quantenwissenschaft schufen”, erinnert sich Zoller. Die Arbeiten von Zoller und Blatt beispielsweise waren essenziell für die Entwicklung von Ionenfallen-Quantencomputern, einer der vielversprechendsten Architekturen für die Zukunft.

Gregor Weihs, Universität Innsbruck:

Europa muss sich vor Technologie-Ausverkauf schützen

Jörg Schmiedmayer, heute Leiter einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe des Atominstituts der TU Wien und eine Schlüsselfigur in der experimentellen Quantenphysik, sieht diese Generation als Fundament für Österreichs Führungsrolle in Sachen Quantenwissenschaft. „Damals hat man in Innsbruck an Themen gearbeitet, über die viele gelacht haben, die aber Grundlage für die Entwicklung der modernen Quantenphysik und Quantentechnologie waren.” Für Interessierte waren die Fragestellungen faszinierend, denn es kamen junge Forschende und Studierende aus der ganzen Welt nach Innsbruck, um mit diesen Wissenschaftlern zu arbeiten: „Ich war damals oft der einzige Österreicher in meiner Gruppe”, erinnert sich Schmiedmayer. Viele seiner Kollegen haben heute Professuren inne oder erfolgreiche Start-ups gegründet.

Jörg Schmiedmayer, Atominstitut TU Wien: Quantenforschung, um neue physikalische Fragestellungen besser zu verstehen.

Schmiedmayer selbst beschäftigt sich bei seinen aktuellen Forschungsarbeiten mit Quantensystemen, deren Komplexität klassische Berechnungen überfordert: „Unser Ziel ist es, neue physikalische Fragestellungen besser zu verstehen – und damit Grundlagen zu schaffen, die dann auch zu praktischem Nutzen führen können.” Erste Ergebnisse seien vielversprechend, so Schmiedmayer. Doch was daraus entsteht, wird die Zukunft weisen.

Erfolg durch richtige Vernetzung

Österreichs Quantenwissenschaft ist hervorragend vernetzt: Quantum Science Austria vereint führende Universitäten und Institute wie die Universität Innsbruck, Universität Wien, TU Wien, Universität Linz, IST Austria und die Österreichische Akademie der Wissenschaften in einem Forschungsverbund. Dieses sogenannte „quantA”-Netzwerk fördert gezielt die Grundlagenforschung, die Entwicklung neuer Technologien und die Ausbildung von Quantenwissenschaftlern.

„Wir haben es geschafft, Österreichs Quantencommunity in diesem Exzellenzcluster zusammenzubringen, damit Österreich in der Quantenforschung auch künftig eine führende Rolle spielt”, erzählt Gregor Weihs, Vizerektor für Forschung der Universität Innsbruck und Forschungsdirektor dieses Clusters. Er hofft, dass aufgrund der wachsenden Bedeutung der Quantenphysik die Finanzierung dieser Forschungsaktivitäten trotz knapper Budgets in Österreich weiter gesichert bleiben wird.

Zum Schutz der Spitzenposition Österreichs im Zukunftsmarkt Quantenphysik könnte auch ein weiteres groß angelegtes EU-Vorhaben beitragen: Die europäische AI GigaFactory. Die EU plant den Bau von mehreren Hochleistungs-Rechenzentren, um die digitale Souveränität und die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Sie sollen primär zur Entwicklung und zum Betrieb leistungsfähiger KI-Modelle genutzt werden, stehen aber auch für andere Anwendungen, die hohe Rechenleistungen benötigen, zur Verfügung. Wien hat sich mit der „AI GigaFactory Vienna Central Europe” offiziell um eines dieser Rechenzentren beworben und die Wiener Stadtregierung setzt sich für diese Bewerbung ein.

NEOS Wien Landtagsabgeordneter Stefan Gara betont: „Die AI GigaFactory wäre nicht nur für die Forschung, sondern auch für die Wirtschaft ein mächtiger Standortbooster. Ein hochqualifiziertes wissenschaftliches Umfeld und ein Hochleistungsrechenzentrum stellen ideale Bedingungen für forschungsnahe Betriebe dar, für Deep-Tech-Unternehmen, für Spin-offs oder Start-ups aus der Wissenschaft – also für Firmen, die Wachstum und zukunftsorientierte Arbeitsplätze versprechen.”

AI GigaFactory Vienna Central Europe wäre super

Österreichs Quantenforscher hoffen natürlich ebenfalls auf einen Zuschlag für die Hauptstadt. „Es wäre großartig, wenn einer dieser Hochleistungsrechner nach Wien käme”, betont etwa Philip Walther von der Universität Wien. Die hohe Rechenleistung sei wichtig, um Innovationen im Bereich der Quantenphysik voranzutreiben. Besonders interessant findet Walther eine mögliche Kooperation zwischen den KI-Spezialisten und den Entwicklern von Quantencomputern sowie die hybride Nutzung beider Technologien: „Hier gibt es große Schnittmengen”, so der Physiker. Auch Jörg Schmiedmayer begrüßt die Bewerbung Wiens. „Eine solche AI GigaFactory wäre ein mächtiger Impulsgeber für die Wissenschaft in Wien”, meint er. Das Rechenzentrum würde nicht nur der heimischen Forschung nützen, sondern auch internationale Experten sowie zukunftsorientierte Unternehmen anziehen. Die Politik ist jedenfalls bestrebt, diese Chance zu nutzen.